DIE EXPANSION DES RÖMISCHEN REICHES

Nr. 7 / VII

Römische

Raumordnung

Die Erschließung des Hinterlandes von Carnuntum

Der genaue Zeitpunkt, zu dem die römische Militärverwaltung die zivile Aufschließung des Hinterlandes von Carnuntum in Angriff nahm, lässt sich nicht genau bestimmen. Sicher ist jedoch, dass sich nach der Ankunft der 15. Legion in den 40er-Jahren des 1. Jahrhunderts n. Chr. das Leben der einheimischen Bevölkerung grundlegend veränderte. Besonders einschneidend war dies für den lokalen Adel, der durch die neuen Machthaber nicht nur den Großteil seiner Liegenschaften, sondern auch alle seine Privilegien und Rechte verlor. Es verwundert daher kaum, dass die Enteignung und Entmachtung der alten Elite blutige Aufstände nach sich ziehen konnte, insbesondere dann, wenn Rom es verabsäumt hatte, die wehrfähigen Männer eines eroberten Gebietes rechtzeitig außer Landes zu bringen.

Der pragmatischen Politik der römischen Verwaltung ist es zuzuschreiben, dass die in Besitz genommenen Territorien vermessen und als 50 bis 100 Hektar große Parzellen jenen Veteranen, die nach Ableistung der Dienstzeit in der Nähe ihrer Garnison bleiben wollten, als Eigentum übertragen wurden. Aus Soldaten wurden Bauern, gestandene, disziplinierte Männer, die nunmehr landwirtschaftliche Betriebe gründeten und mit innovativen Methoden in Ackerbau und Viehzucht für die Armee wie auch für Beamte, Händler und Handwerker Lebensmittel produzierten.

Die Aufschließung des eroberten Landes kann nach heutigen Maßstäben am ehesten mit der Umsetzung eines gigantischen Raumordnungsprogramms verglichen werden und bedeutete auch hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung einen radikalen Neubeginn. Neben den in regelmäßigen Abständen erbauten Landwirtschaftsbetrieben (Villae rusticae) betraf dies vor allem die Infrastruktur. Durch den Bau von festen, zu jeder Jahreszeit befahrbaren Straßen wurden Gutshöfe, Zivilsiedlungen, Städte und Militäranlagen miteinander verbunden. An Hauptverkehrswegen, Straßenkreuzungen, Flussübergängen und Raststationen entstanden zudem dorfartige Siedlungen (Vici), die den auf den Höfen arbeitenden Menschen auch als Märkte dienten.

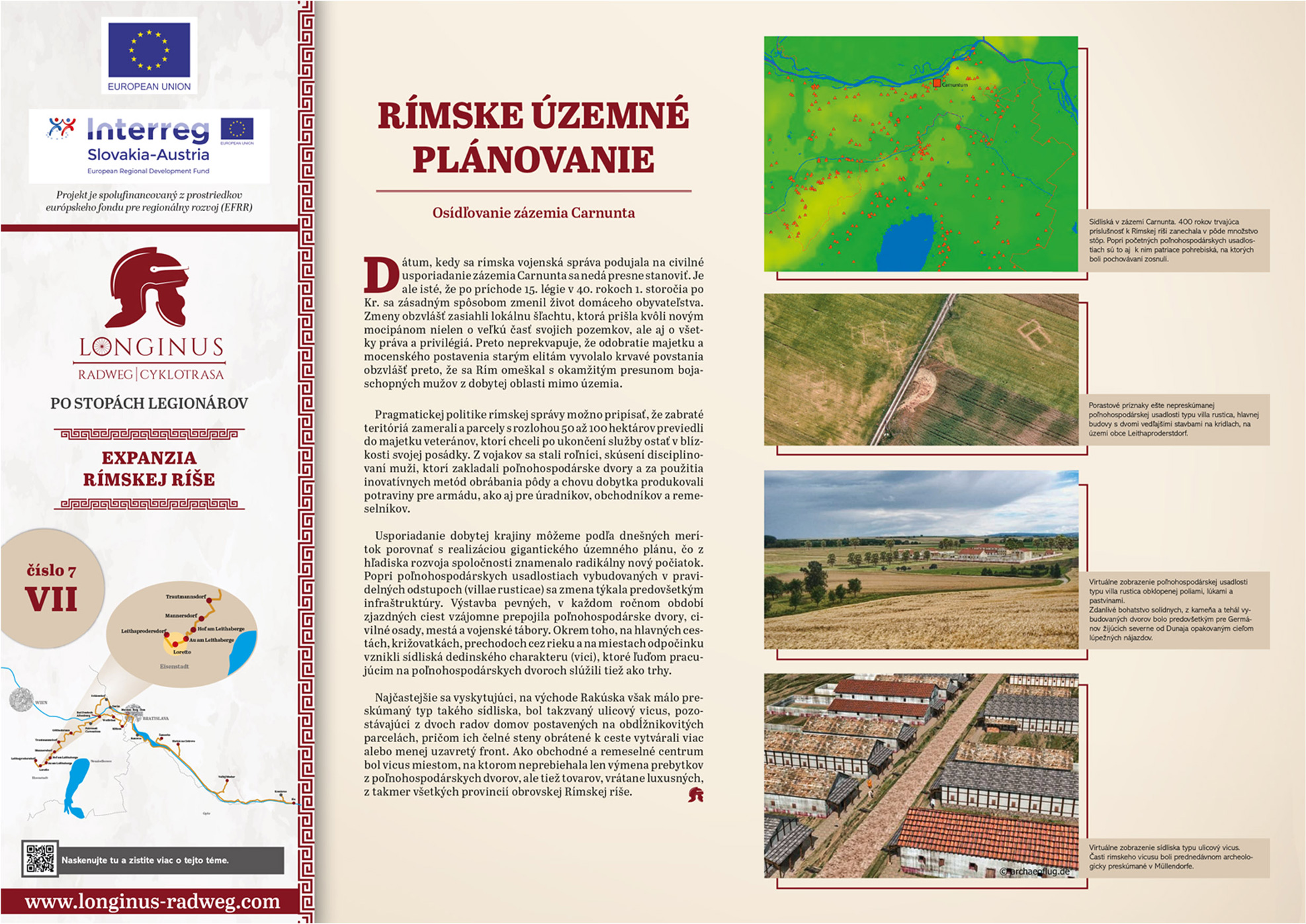

Der häufigste, in Ostösterreich jedoch noch wenig erforschte Typ einer derartigen Siedlung war der sogenannte Straßenvicus, der aus zwei Reihen von auf langrechteckigen Parzellen errichteten Häusern bestand, wobei die der Straße zugewandten Stirnseiten eine mehr oder minder geschlossene Front bildeten. Als Handels- und Handwerkszentrum war der Vicus jener Ort, an dem nicht nur die Überschüsse der Gutshöfe, sondern auch Waren und Luxusartikel aus beinahe allen Provinzen des riesigen Römischen Reiches umgeschlagen wurden.

Foto: Bundesdenkmalamt – Chr. Mayer

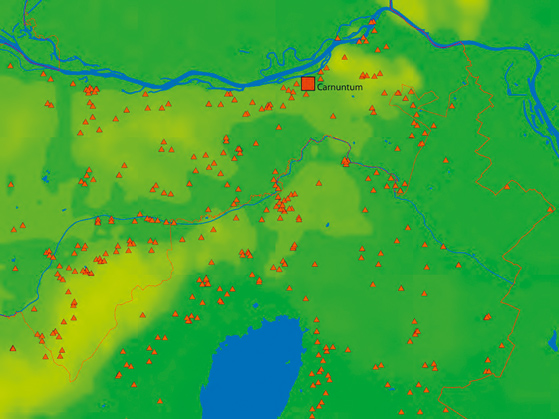

Siedlungsstellen im Hinterland von Carnuntum. Die 400-jährige Zugehörigkeit zum Römischen Reich hat im Boden eine Vielzahl von Spuren hinterlassen. Neben den Standorten zahlreicher Gehöfte sind dies auch die zugehörigen Gräberfelder, in denen die Verstorbenen beigesetzt wurden.

Foto: Universität Wien, Institut f. Urgeschichte und Historische Archäologie – Luftbildarchiv

Bewuchsmerkmale einer noch unerforschten Villa rustica im Gemeindegebiet von Leithaprodersdorf.

Foto: archaeoflug.de

Virtuelle Darstellung einer von Feldern, Wiesen und Weiden umgebenen Villa rustica. Der vermeintliche Reichtum der stattlichen, aus Steinen und Ziegeln erbauten Gehöfte war insbesondere für die nördlich der Donau lebenden Germanen immer wieder das Ziel von Plünderungszügen.

Foto: archaeoflug.de

Virtuelle Darstellung eines Straßenvicus. Teile eines römischen Vicus werden seit kurzem in Müllendorf archäologisch erforscht.